지상부 잎이 시들며 점차 주 전체가 시들어 말라 죽는다. 시들은 포기의 줄기 속을 보면 도관부가 갈변되어 통로가 막혀 있다. 발생생태 6월 중순부터 시설하우스 내에 발생하기 시작하여 기온이 올라감에 따라 발생이 증가한다. 병원균은 토양 서식균으로 주로 모래가 많은 사질토양에서 생육이 좋다. 습기가 많은 토양보다는 건조한 토양에서 생존하며, 유기질이 많이 부족한 산성토양에서 잘 자란다. 진균 중 고온성 균에 속하며 30℃ 내외에서 잘 자란다. 병원균은 토양 내에서 후막포자의 형태로 월동하여 다음 해의 전염원이 되며 2차 전염은 없는 것으로 생각된다. 병원균은 토양 내 존재하는 선충과 관계가 깊다. 토양곤충이나 선충이 만든 식물체 뿌리의 상처를 통하여 도관부를 침해한다. 주로 토양선충과 복합 감염한다. * 이 기사는 <팜앤마켓매거진 2023년 2월호>의 게재된 내용의 일부입니다.

*이 기사는 <팜앤마켓매거진 2023년 2월호> 내용의 일부입니다.

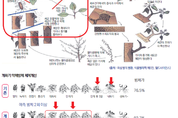

마늘 바이러스의 특징 우리나라 주요 양념채소 중 하나인 마늘은 대표적인 영양번식 작물로, 재배 연수가 경과됨에 따라 바이러스 감염이 누적되고 이로 인한 종구 퇴화로 수량과 품질이 저하된다. 마늘은 마늘잠재바이러스GLV, 양파황화위축바이러스OYDV, 리크황화줄무늬바이러스LYSV 등 여러 종류의 바이러스에 동시 감염되기 쉽다. 마늘 바이러스 감염에 의한 수량감소는 단독 감염의 경우 20∼60%, 복합 감염의 경우 80%까지 수량이 줄어들 수 있다. 마늘 바이러스의 병징 및 전염 경로 마늘이 바이러스에 감염되면 황록색 모자이크 증상이 잎 전면에 나타난다. 증상이 심하지 않을 경우 모자이크 증상이 크지 않고 식물체의 크기도 건전주와 차이가 없으므로, 외관상으로는 구분이 힘들다. 점차 감염이 누적되면 모자이크 증상이 커지며 심한 경우에는 생육이 불량하게 되고, 여러 가지 바이러스가 중복 감염될 경우 생육이 더욱 위축되고 인경의 비대가 빈약해진다. 마늘잠재바이러스GLV의 경우 병징은 뚜렷하지 않으며 단독으로 기주식물에 피해를 가해하지 않으나 다른 바이러스와 복합감염 시 심각한 피해를 주는 것으로 알려져 있다. 한국산 마늘에서 분리된 바이러스 가운데 6종GMV, GLV,

큰개불알풀Veronica persica은 현삼과 한해살이풀로, 유럽이 원산으로 알려진 외래잡초이다. 오래전에 이미 유입되어 토착화된 잡초를 ‘귀화잡초’로 분류하기도 하는데, 큰개불알풀도 그중에 하나이다. 유럽, 아시아 등 온대지역에 넓게 분포하고 있다. 우리나라에서는 충청 이남 지역에 분포하고 있다고 알려져 있으나, 경기도에서도 쉽게 볼 수 있다. 이른 봄, 햇빛이 잘 들고 습기가 있는 논둑이나 밭둑에서 흔하게 볼 수 있다. 이른 봄 공원의 잔디밭이나 길가에서도 쉽게 볼 수 있다. 큰개불알풀은 개불알풀Veronica polita 보다 크다는 의미이며, 개불알풀은 열매의 모양이 개의 불알과 닮았다 하여 붙여진 이름으로 알려져 있다. 일본어로도 같은 뜻이며, 한자로는 지금地錦이라고 하며, 땅의 비단이라는 뜻이다. 큰개불알풀의 열매 모양을 식물 형태학적으로, 심장을 뒤집어 놓은 모양이라 하여 ‘역심장형(거꿀심장모양)’이라고 하는데, 같은 모양을 표현하는 방법이 극과 극으로 다른 느낌이다. *이 기사는 <팜앤마켓매거진 2023년 2월호> 내용의 일부입니다.

양파 노균병은 주로 연작지에서 발생하는 병으로 습도가 높고 저온일 때 많이 발생하게 된다. 감염 시기에 따라 1차와 2차 노균병으로 분류한다. 1차 노균병은 묘상 및 월동 전후로 감염된다. 병원균은 난포자 형태로 수명이 5년 이상으로 길다. 또한 식물체 전신이 감염되는 것이 특징으로 한번 감염되면 약제 방제가 어렵다. 2차 노균병은 양파 생육 중후기에 감염되는데 피해증상은 4월경부터 수확시기까지 주로 나타나게 된다. 2차 노균병의 병원균은 분생포자 형태로 활물기생성이며 수명은 1~3일로 짧고, 주로 잎이 감염되며 약제 방제가 가능한 것이 특징이다. 2차 노균병은 주로 노균병에 감염된 식물체에서 전염이 되어 발생하게 된다. 1차 노균병은 병징이 다양하여 닭발병, 늘어짐병, 얼룩병, 꼬챙이병으로도 불린다. 1차 노균병은 초기에는 잎에 노란색 병반이 발생하고, 병이 진전됨에 따라 회색 포자가 발생하게 된다. 1차 노균병은 발생 시기가 빠를수록 피해가 크며, 감염 시 정상적인 생육이 이루어지지 않아 결주를 발생시키는 원인이 된다. 2차 노균병은 초기에는 작은 흰색 모자이크 같은 얼룩 반점이 발생하다가 점차 담황색의 크고 긴 계란형 반점이 발생한다. 그 위에 백색 또

우리나라 전역에서 볼 수 있는 잡초이며, 벼룩나물이 논과 같이 습한 지역에 주로 나는 반면, 벼룩이자리는 보통 물이 빠짐이 좋은 곳에서 잘 자란다. 이름과 다르게 벼룩나물과 벼룩이자리가 같이 자라는 장면은 보기 쉽지 않다. 벼룩이자리는 그 유래에 대해서는 명확하게 밝혀진 것은 없다. 벼룩나물처럼 일본 이름에도 ‘벼룩’이 들어가기 때문에 영향을 주었거나 받지 않았을까 하는 추측이 있을 뿐이다. 이름만으로 추측을 하자면, 잎이나 꽃이 '벼룩이 잘 때 까는 이불'만큼 작아서 붙여진 것이 아닐까 하는 생각이 든다. 벼룩이자리는 생김새가 벼룩나물이나 별꽃과 매우 비슷하다. 가을에 나서 겨울을 나고 이듬해 봄에 꽃을 피워 씨앗을 맺는다. 잎도 잎자루가 없이 마주보고 나며, 어렸을 때는 땅을 기며 자라다가 꽃을 피울 때 일어선다. 겨울을 나는 벼룩이자리는 줄기 생장이 더뎌 잎과 잎 사이 마디가 짧아 마치 다육식물처럼 보이기도 한다. 몸을 한층 웅크리고 겨울을 나다가 봄이 되면 마디가 길어지며 꽃피울 준비를 한다. 종자는 꽃 크기에 비해 커서 한 자리에 뭉쳐 나며 주변에 경쟁자가 없으면 덤불처럼 보이기도 한다. 마늘이나 양파 같은 동계작물 재배지에서 벼룩이자리는 큰 피해를

잎에 발생하며 잎의 가장자리 혹은 엽육에 크고 작은 원형~불규칙한 모양의 갈색반점이 생긴다. 병반 주위로 황화현상이 생기기도 한다. 오래된 병반은 탈락하거나 병반끼리 합쳐져 찢어진다. 노지재배시 5월에 발생하여 10월 중순까지 진전하며 해에 따라 9월 하순~10월 초순의 병반면적율이 10~30%에 달할 정도로 발생이 심하다. 병원균은 분생포자의 형태로 이병 잔재물에서 월동하여 이듬해 봄 병환부위의 분생포자각에서 나온 분생포자가 바람에 날려 최초의 병반을 만든다. 2차 전염은 새로 생긴 병반의 분생포자로 전염된다. 병원균의 균사 생육 최적 온도는 25~30℃이나 20℃의 저온, 35℃의 고온에서도 잘 자란다. 방제방법 발병 초기에 병든 포기는 일찍 제거한다. 병든 식물체의 잔재물을 제거하여 초기 전염원을 낮춘다. 발병초기에 등록약제 아족시스트로빈 액상수화제, 크레속심메틸 액 수화제, 플루디옥소닐 액상수화제, 피라클로스트로빈 액상수를 경엽에 살포한다. * 이 기사는 <팜앤마켓매거진 2023년 1월호>에 게재된 내용의 일부입니다. 다음 호에서는 <곰취 시듦병>에 대해 연재한다.

벼룩나물은 이름에 벼룩이 들어갈 만큼 잎도 작고, 꽃도 작고, 줄기도 가늘다. 거름기 많은 농경지가 아닌 이상 15cm를 넘기기 힘들고, 꽃도 많이 쳐줘야 1 cm 정도다. 다른 풀들과 겹쳐나면 있는지 없는지 유심히 봐야 할 정도다. 일본어로는 ノミノフスマ(노미노후스마)라고 하며, 번역하면 ‘벼룩의 이부자리’ 정도 된다. 우리나라 이름과 일본 이름에 공통으로 벼룩이라는 말이 들어가서 벼룩나물이 순우리말이냐 일본어를 따와서 지었느냐는 논쟁이 있기도 했었다. 이름의 기원에 대해서는 정확히 알 수 없지만, ‘나물’이라는 이름이 붙은 것을 보면, 벼룩나물은 구황식물의 하나로 먹었던 식물임에는 틀림이 없는 듯하다. 벼룩나물은 가을에 싹이 나고 겨울에 자라다가 이듬해 4~5월에 꽃이 피고 씨앗을 맺고 죽는다. 생육 초기에는 바닥을 기면서 자라다가 날씨가 따뜻해지면 일어서서 꽃을 피운다. 일반적인 환경에서 벼룩나물은 다른 동계잡초와 섞여 자란다. 하지만, 겨울에 농사를 짓지 않는 밭에서 자랄 때는 충분한 거름기 때문에 가끔 그 존재감을 과시하는 듯 길이가 길어져 덩굴성잡초처럼 보이기도 한다. 줄기가 워낙 연해 손으로 뜯으면 후드득 잘 뜯어진다. 덩치가 작아 마늘이나 양파

지하부 땅가 줄기나 뿌리가 가해 되어 썩으면서 지상부 잎이 시들고 점차 말라 죽게 된다. 토양 표면에 흰색 균사가 토양 주변 줄기에 피어 있고, 연한 갈색의 작은 좁쌀 모양의 균핵이 붙어 있다. 병원체 : Sclerotium rolfsii Sacc. 진균계 › 담자균문 › 주름버섯강 › 부후고약버섯목 › 부후고약버섯과 › 스클레로티움속Sclerotium에 속한다. 대표적인 토양 서식균으로 균사가 뭉쳐 좁쌀 같은 연한 갈색의 작은 균핵을 형성한다. 병원균은 고온성으로 균사 생육 최적온도는 28~35℃이고 25℃ 이하의 저온에서는 생육이 급격하게 나빠진다. 이 균은 다른 균에 비하여 균사 생육 속도가 매우 빠르다. 발생생태 7월~8월 사이에 시설 재배에서 발생한다. 병원균은 균핵의 형태로 토양 속에서 월동하거나 균사의 형태로 병든 땅가 줄기 혹은 지하부 뿌리에 묻어 있다가 다음 해의 전염원이 된다. 균핵은 기주작물이 없어도 부적합한 환경에서 수년간 생존이 가능하다. 주로 균사를 통해 주변 식물로 확산하여 토양 전염하는 병해다. 이 병은 생육기에 비가 많이 오고 온도가 높을 때 심하게 발생한다. 일단 발병하면 급속히 확산되어 포장 전체가 병에 걸려 황폐해진다. 연

‘땅에 산삼, 바다에 해삼이 있다면, 하늘에는 새삼이 있다’고 말할 정도로, 새삼의 종자는 ‘토사자莵絲子’라고도 불리며 자양강장에 좋은 약재로 알려져 있다. 이로 판단 했을 때, 삼은 인삼에서 그 의미를 찾을 수 있으며, 새삼의 옛이름이 조마鳥麻인 것으로 보아 새는 하늘을 나는 새라는 뜻임을 추측할 수 있다. 이 추측을 근거로 굳이 풀어써보자면, ‘새들이 먹는 인삼’ 정도로 의미를 둘 수 있겠다. 새삼은 토종잡초이지만, 찾기는 쉽지 않다. 일반적으로 풀보다는 나무에 기생하기 때문에, 평지나 농경지보다는 산지에 있고, 사람의 발길이 쉽게 닿지 않는 곳에 있다. 특히 칡에도 기생할 수 있다. 아쉽게도 국내 새삼류 잡초의 90%는 외래잡초인 미국실새삼이며, 새삼은 채 5%도 되지 않는다. 새삼류 잡초는 모두 기생잡초이기 때문에, 대부분의 국가에서 수입 등을 제한하고 있으며, 검역의 대상이다. 우리나라도 마찬가지로 새삼속 잡초를 검역 대상으로 지정하고 있다. 우리나라가 새삼의 원산지에 속하고 이미 새삼이 분포하고 있다 하더라도, 기생잡초의 농업적 혹은 환경적 피해는 돌이킬 수 없기 때문이다. 새삼은 다른 새삼류 식물보다 줄기의 굵기가 굵은 편이다. 황갈색이며 반점이